-100-

鴻島の7月は素晴らしかった。気温が暑くなるにつれて海の水温も上がるため、晴れの日はほぼ毎日泳いでいた。1日のルーティンとしては、朝起きて海に飛び込み、正午近くまで練習し、本土でランチをし、食材を買い揃え、16時頃に鴻島に戻り、歩いて帰ると丁度よく汗をかくため、風呂がてらに海に飛び込み、シャワーを浴びて練習を再開した。

一方でサイレントベースの進歩に関しては、鬱になるかと思うぐらいつまらなかった。楽器を弾くことすら嫌になるのは今まで感じたことがなかった。右手のピチカートのプラトーに陥ってしまい、演奏を録音することすら嫌になった。先月はそろそろ右手のテクニックに関して天竺が見えてきたかと思えば、全く見えてすらいないことに気づき、右手の改善に試行錯誤する日が続いた。あまりにもリズムと、音が崩壊していて、自身の演奏を聴くのが辛い月だった。

さらにそれに拍車をかけるように、サイレントベースを黒く塗ってしまったため、より鳴りが悪くなって練習するのが嫌になった。アクリルのオイルステインを塗ってしまったことが原因だと思われる。比較的ラッカーや染色系に比べて厚い塗膜であることが影響し、木が共振しなくなったと考えている。まさか、塗装一つで音にこれほどの違いが生まれるとは思わなかった。楽器の塗装が音に影響することは物質至上主義者がばら撒いた迷信だと思っていたからだ。実際は塗装前と比べて明らかにサステインが死んだ。定価38万円の楽器を自分で塗装する馬鹿はこの世に私ぐらいしかいないかもしれない。

あまりにも音が死んでしまったため、最終的に1日以上かけた塗装もヤスリで削り落とすことになった。驚くことに、音響的にはほぼ塗装前と同じレベルで回復した。塗装と音の関係性は深い。今は見た目は火災現場から出てきた楽器、のような見た目となってる。二度同じミスは起こさないとし、次回はTrans Tint Black DyeとTru Oilの薄い塗膜で塗装することを計画している。

コントラバスの練習に関しては、今までは練習すればするほど、ある程度の進歩があったため、楽器自体弾くのが嫌になったということはなかった。ただ、コントラバスの3フィンガーの習得は非常に難しい。2フィンガーと同様に指の面積が多く当たる角度を選んで弦から最大限の音を出そうとすると指がうまく機能しない。エレキベースとコントラバスは全くもって別楽器だということが分かる。コントラバスは指板から音を探さないといけないため、理論を学ばざるを得ない。更に身体をいかにリラックスさせて最小のエネルギーで最大の音をどう出すかという自問自答を強制させられる。

面白いことにエレキベースの右手は、過去の2フィンガーのピチカートレベル以上に進歩した。エレキベースには一切触れずともコントラバスのピチカートを追求することでエレキベースが上達する。出したいフレーズがやっと出せるようになってきたため、日生本土では人前でソロパフォーマンスを行う機会があった。ベースギター一本で観客にも伝わるように演奏するのは難しい。しかし色々学びが多かった。特にハーモニーとリズムを完璧にコントロールしないといけないという点だ。ハーモニーに関しては、コードの進行をトライアドをなぞれるレベルで体得し、リズムはよりわかりやすく伝えられるように明確なフレーズを出さないといけない。人前で一人で演奏する機会があるからこそ良い練習になっている。(実際には音楽を一緒にやってくれる友達が周りにいないから、という現実をポジティブ思考で捉えているだけかもしれない・・)。

7月は相変わらずクリスポッターを聴いていることが多かった。おそらく後数ヶ月は聞き込む必要がある。一曲の情報量が多く、到底1か月では耳が処理できない。ソロのコピーは先月に続きチャーリー・パーカーのBird Of Paradiseをコピーした。彼のクロマチックを多用した上から下降するフレーズと3連符のフレーズのリズムの感じ方を掴むためだった。

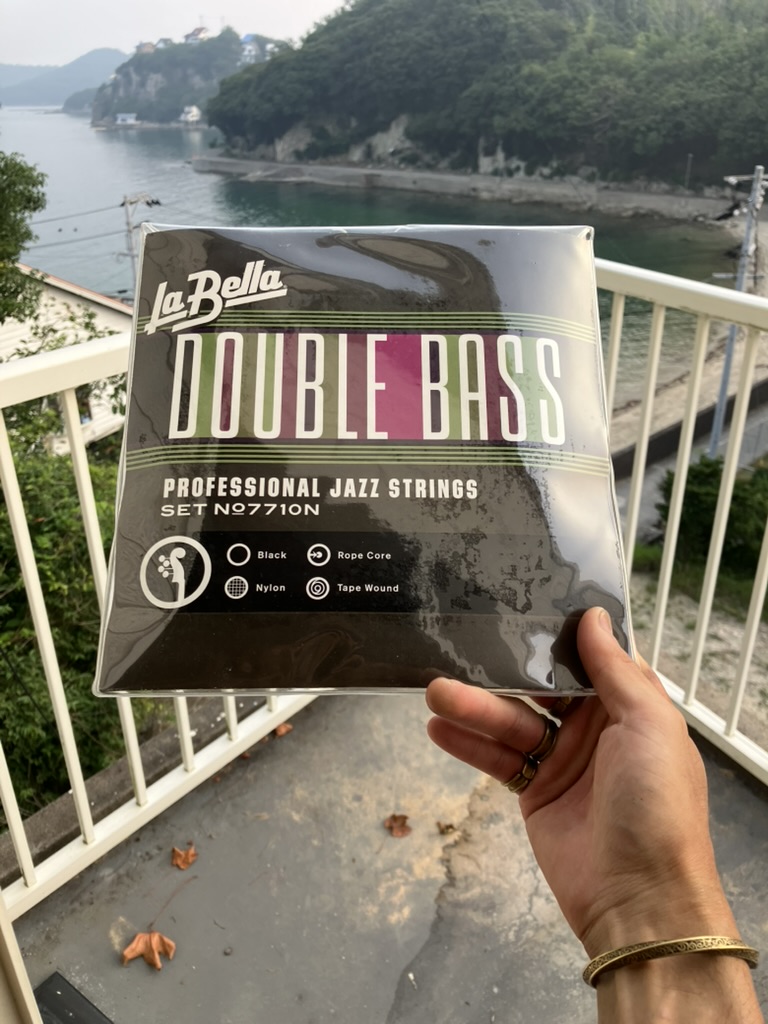

ラベラ ブラックナイロン弦

サイレントベースを黒く塗って音を台無しにしてしまったため、正当な評価ができるか分からないが、Labellaのブラックナイロン弦(7710N)を購入し、試していた。大学生の頃一度試したことがある。当時はコントラバスのセットアップに問題があり、元々テンションが高いナイロン弦と合わさって弾くことすらできなかったのを覚えている。今のサイレントベースのセットアップは比較的ローアクション寄りで、テンションの高い弦を試すいい機会だと思い入手した。今使っているトマスティックのスピロコアはテンションが緩いため、ピチカートがとても弾きやすく、音がブライトでサステインが長い。しかし、G、D弦と比較して、A、E弦のスピロコアは上2つの弦と釣り合わないぐらい音がダークに聞こえる。そのため、E、Aでハイポジションでもブライトな音を期待してブラックナイロン弦を試したかった。

結論、1か月使用してみて私には合わないことが分かった。確かにE、A弦はスピロコアと比較して予想通り明るい音だった。しかし、これも予想通りテンションが高くピチカートが弾きづらい。そしてスピロコアよりサステインが短く感じた(ハイポジションの3オクターブGから上を弾くとスピロコアのサステインの長さが明確だった)。弦については当分スピロコアから今後変えることはないだろう。強いていうならヘリコアのピチカートのE、A弦を試してみたくはあるが、スピロコアよりテンションがあるため、指を弾いた感覚という点ではブラックナイロン弦と同じ感想(弾きづらさ)を抱くことになると考える。

東京・お茶の水での買い物

7月は5日ほど千葉に戻って友人と会っていた。ついでにお茶の水に寄って良いベースギターを探していた。色々なベースギターを試したが、今回もやはり、フェンダータイプの日本製ジャズベースは私には合わないことが分かった。楽器自体の鳴りが悪いだけでなく、音に個性が無いジェネリックな感じだった。

一方で予想以上に良かった楽器はFender Mexicoの指板がメイプルのタイプ、そしてSXというブランドの似たようなタイプ。いずれも音の輪郭がハッキリとしていた。鳴りも良い。

色々試奏した中で最も驚いたのが、Yamaha BX-1だった。今までヘッドレスのベースギターは弾いたことがなかったが、欲しいと感じていた。島と本土を行き来する際にSELDERのベースを担ぐと肩に負荷が掛かってしまい、軽いベースを探していたので興味あった。しかしその見た目から物理的に木の共振があるとは思えなかっため、音には期待していなかった。

Yamaha BX-1は弾いた瞬間に購入を決めたベースだった。ここまでボディが小さいにも関わらず良く鳴るベースは今まで触れたことがない。そしてサステインが長く、音はブライト寄り。また、U型ネックが弾きやすい(ミディアムC型ネックかもしれない)。U型を弾くと、他のベースギターの指板、ネックは平面の板を合わせただけ、ということ感じざるを得ない。ついでに同店に置いてあった20万以上するスタインバーガーのヘッドレスベースを弾いたが全く鳴らない上に演奏しづらさを感じた。セットアップが悪かったのかもしれない。いずれにせよ、良い意味でBX-1には驚かされた。島に戻り、他のベースギター2本と比較しても、ボディが一番小さいのに一番鳴る。この感覚は不思議でならない。良い木材なのか、ラッカー塗装だからか、それとも、ヴィンテージで弾き込まれた楽器だからか、何が音の要素を決めているのか分からない。これがベースギターの面白い点だ。